艺术家:靳卫红;学术主持:寒碧、阿克曼(Michael Kahn-Ackermann);策展人:何勇淼;展览总监:严善錞;学术嘉宾:杨键;学术支持:中国美术学院当代水墨研究所

人可艺术中心于2025年5月25日至6月25日荣幸呈现"汉声个案研究:水中新月——靳卫红个展”。作为"汉声个案研究"系列的第三个展览,本次展览由多位著名学者、艺术家、艺术史研究专家联合奉呈:人可艺术中心创始人何勇淼担纲策展人,学者寒碧与德国汉学家阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)联袂学术主持,艺术家、艺术史学家严善錞出任展览总监,艺术家、诗人杨键作为学术嘉宾。中国美术学院当代水墨研究所提供学术支持。展览深入梳理艺术家靳卫红2014至2025年间的水墨创作脉络,通过遴选四十余件代表性作品呈现其十一年来艺术实践背后的视觉叙事演进。

序

寒碧

讨论靳卫红的艺术牵涉三个问题:第一是水墨画士学传统的转化。第二是水墨画人物形象的突破。第三是转化和突破的语言落实或形式力量。这三个问题,头绪比较多,疆理过于广,展序无法囊括,答案容或商量,我也无力展开申说,这里仅作简单提示。

第一,陈师曾提倡文人画价值,黄宾虹开掘士夫画真境,其背后的思想支撑,即古典的士学传统,二家领悟透彻,故能舍别归总,结论坚确不移,所以影响深巨。但由时代所限,也有缺憾遗漏,即他们的目历,主要是向后的,或他们的思想,并不是前瞻的,乃成就于纵向的国故回溯,坐失了横向的国际预流。所以他们的后继者,创作上难有再生性,总的看来是停滞的。如果阔略来说,就是士学传统遭逢时代困境,没有力量做出现实因应。比如说五十年代"为谁画、画什么、怎么画"的问题,就算是意识形态虚构,亦足徵士学传统虚设。当时的画家叫"文艺工作者",这是职业也是志业,它有组织更有纪律,"士夫""文人"还有吗?究竟处身何所呢?当然这是个极端的例子,其间摆明道势的消长,并不表示观念的对错。但有一个原则应该真实不虚:士学传统是农业社会的产物,对应于古典文化心理乃至普遍社会伦理,它与现代世界精神生活的文明程度毕竟还有差距,如若情况不然,"启蒙"放矢无地,故士夫文人之属,非现代转化不可。只由复杂的社会进程,导致转化的道途曲折,"文艺工作者"很入时,却难逃工具理性论,倒是"知识分子"这个称呼,与士夫文人最相仿佛。但知识分子当时被改造,士气文心两皆被贬损,三十年后才得正名位。这样叙来,从传统士夫文人到现代知识分子,从文艺工作者到当代艺术家,士夫画或文人画,其后继者有余地了,并再生性有根据了,纵的回溯接续深入,横的预流开始张大,而靳卫红之所致力,就是通过绘画实践,不懈解决这个问题。

第二,所谓横的预流,即目光投向域外。"知识分子"这个概念是俄国的,它讲社会批判,法国人丰其义涵,伸张自由权利,中国人好学深思,学术上持之有故,但要说到中国画,这个因素就很少,我们有作工画家、隶人画家、士人画家、学人画家、文人画家,现在又都叫艺术家,他们心摹手追,发风动力,沉潜高明,灵观道养,取会风骚之意,本乎天地之心……这都非常了不起。可要说到知识分子气质成分注入,好像就不那么容易接对百千之一。在此我要特别提示,这个成分注入,卫红贡献最多,我的目光所止,她是开风气的。仅举一个例子,就是那幅《疼痛》,抟控深心大力,直对生命困局,其境界彻上彻下,由生理展现心理,是肉身的也是灵魂的,是自我的也是世界的,是紧结的也是弥散的。上海展览之时,我对靳卫红说:你完成了一件伟大的作品,已不尽是真切诚实坦率的个人经验表达,而进境于深刻普遍的存在问题揭示,此前的文人画或新文人画是缺乏这个内容的,连同《疼痛》所提供的崭新人物形象也是从来没有的。事实上她是把水墨画这个领域向深开广、向前推进了一大步。

第三,谈形式语言,有成法陷阱,弄不好就简单化,说不定会很俗气。内容表达与方法表现怎么区分?一旦较真的话,我脑瓜不好使。而况好艺术家,大抵是去方法的,老子为道日损,庄生得鱼忘荃,其理可思可悟。脂砚斋评石头记,屡言所谓"囫囵语",就是不清晰,反而见真际。卫红的笔墨语言,也包括形式处理,她有许多借鉴,都在化开行使,比如南宗那种生发感,北宗那种精谨性,好像都汲取了,却也无多形迹。有一点颇可观,其笔墨有重力,忌于轻浅软媚,极见不屈不挠,所以乍看她的画,你不是得迎讶,反而是被推开,会感到被拒绝。不讨好,不讨巧,不要热闹,不要喝采,这是她的态度,也是画的性格。

另外要呼应一下"横的预流",即卫红艺术中的西方因素。中国画从来不是自给自足的,也不仅仅专属"人文"的,域外影响很大,宗教作用亦深。看看敦煌壁画,那些地狱变相,就知"国粹"是个开放系统,只有陋儒才会深拒固闭。我不确知国内艺术史家有否专门研究:把敦煌的佛教艺术与欧洲的耶教作品参会比照,但卫红必是做过了,主要是实践有心得。两教的人物塑造都讲究变形,谈不上同构,各发挥异想,仿佛佛教的变形更多装饰性、图案化,所以即使画地狱,也可以布置很好看。耶教的变形则重肉身罪感、魔力心欲,所以无论天堂还是教堂,都溶注受难的场景氛围,应该说更见生理性、心理化。这种生理性,卫红得共鸣,这种心理化,卫红更倾心。如果说敦煌艺术与笔墨传统联系紧密,稍可借助消化,那么耶教的这种灵肉追问,铸就的造型力量,则撑持起价值世界。这就不只是形式语言的问题了,我说成法陷阱简单化、内容方法两难分,就讲这个道理。谈是可以谈的,囫囵一些更好。如果偏要具体,我想那些中世纪的祭坛画,包括圣经抄本的插图,还有哥特艺术的雕刻,一方面极度写实,一方面变形夸张,痛苦的表情和肢体,惶恐的眼神和泪珠,都可以视为《疼痛》这个作品的先声远影。

我这个简短序文,不足尽卫红全美,日久不动笔了,荒陋良有以也。又因贱疾未痊,难于凝神敛气,但卫红所嘱托,是谊不容辞的,这算是赤膊白战,聊胜于花拳短打。最初想了很多,写至六七千字,却未进入正题,展览开幕在即,不能拖下去了,心急只能放弃,所以深感不安,在此谨向卫红致歉,你的艺术境界已出,无需任何文字加意。同时也向何勇淼先生致意,你策划这个展览,不仅眼力很高,而且抱负不凡。表感谢,祷圆满。

寒碧,乙巳年四月十五日

探索女性

阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)

I

靳卫红的艺术生涯是一个充满探索的旅程。这些旅程既不通向拉美的炎热森林,也不通往南极的冰雪荒原,而是通向她心灵的内外。这里亦有炎热和冰雪。她踏上探索之路,却往往并不清楚自己将会去哪里。最终会发现什么,她并不明晰,有时甚至也不知道自己究竟希望发现什么。因此,她会遇到意外,有愉悦的,也有让人惴惴不安的。有时,她什么也找不到。然后,她会继续寻找,或开始新的探索,并调整方向。

她的作品在某种意义上是一份个人探索报告,展现在其内部世界和外部世界中的发现。这是她做艺术家目的,面对这个方向她坚定不移。为此,她愿意接受被误解或不解;她愿意接受她的作品被观众认为“不美”或“令人震惊和不悦”,比如,在她怀孕、分娩、孤独的女性作品面前。

她为这些探索做好了充分准备。她拥有良好的中国画技法训练的背景,工写兼备,后又取得了艺术史博士学位。两者对其艺术均有帮助,但都不决定她的艺术创作本质。她不屑靠炫技赢得观众的“艺术”,这些作品指向市场成功或官方认可,而非艺术的内涵。她的作品与官方文化系统所表彰的“美”以及和市场上流行的“美”没有关联。对她来说,艺术之美与个人之真理不可分割。因此,她拒绝接受意识形态的荒谬,例如当前中国禁止公开展示裸体的法规。

这需要勇气。勇气并不意味着没有恐惧,而是在面对恐惧时继续进行探索和创作。靳卫红不是一个喧闹的斗士,也不是一个激进分子,她是一个坚定的艺术家,带着她的欢乐、恐惧和希望,有时也有对自我的怀疑和对世界的持续绝望。

II

在南京艺术学院中国画专业毕业的早期作品,她对贵州、广西苗、侗少数民族的系列作品已经看出探索的端倪。当时和现在一样,少数民族是政治、学院学术和市场生产出来的媚俗(Kitsch)流行主题,在靳卫红的画里却没有这样的痕迹。她的这些作品展现了她的造型天赋和对传统技术的掌握,包括工笔画技法。同时也是一种回溯水墨艺术来源的实验。从风格上看,这些早期的作品属于“新文人画”,她的授课老师有好几位都曾是“新文人画”的代表。然而,至少在两个方面,靳卫红的作品与其他“新文人画”的不同:一、她几乎专注于女性的表现;二、这些女性始终也是她对自身的审视。若抽离她作品中异域性的背景,就会显现出艺术家的自画像。当然,并非是现实主义方式的自画像,而是一种女性的自我探索。即使在这些早期的作品中,我们已经能看到她整个艺术创作的一个核心特征:拒绝接受由男性欲望塑造的女性形象。

III

进入90年代初,她开始远离这类作品,因为她觉得它们过于讨好和肤浅,并放弃了工笔画创作,因为她觉得这相当程序性的死板工作妨碍她的表达。她陷入了个人和艺术的危机,几年间创作的作品极少,她自己说,不知道怎么做。她开始对形式做实验。她继续女性的主题,孤单和独立,或坐或立在简化的风景和空间中。形式的兴趣压过具体人物,使这些人物变得匿名,好象彼此阻断了情感。简约勾勒出来的女性身体,甚至中性的,无刺激性的。她们与自己为伴。这些作品常被命名为《室内》、《独坐》、《依靠》,或者干脆《无题》。长时间以来,卫红的女性图像具有“静物画”的特征。只有在少数亲密的、带有情色意味的作品中,才会隐约呈现男性的身影,呼应为女性的欲望符号,但这些作品从未公开展示。

靳卫红现在已将这一时期的作品视为过往。尽管如此,我认为这些作品仍是属于中国90年代和2000年代水墨艺术中最好的部分。

IV

靳卫红视角逐渐发生变化。她依然专注于女性及其身体的表现,但她所描绘的女性形象变得更加自信且具有冒犯性。她创作了尺幅颇大的作品,进一步加强这种印象。在这些作品中,女性的面容和姿态反映出情感和复杂的心理状况。我认为,在这些作品中,靳卫红揭示了艺术中无意识的心理学。她们的裸体和情感向观者敞开,同时又在不可占有的保护当中。她们开始了与观者的对话,它要求关注和尊重。

这种新自信的表现在一个时期的作品中,其中包括系列蓝色沙发的作品。沙发在靳卫红的作品里有着强烈的象征意义。它不是装饰,而是一个生命休息和得到保护的区域,隐含着安全和保护。同时,它也暗指感官和情色愉悦与冒险之地。2006年,她在上海的个展主题《秘火》是对这一系列作品的绝佳形容。

她作品中的人物笼罩着极度孤独的气氛。孤独感根植于她个人的经历,包括她作为女性在中国社会和中国艺术界的体验,也包括她在一段压抑和有破坏性的婚姻中的体验。靳卫红品咂出的孤独感具有超越性的特征。这种孤独的体验远远超出了社会和私人生活的范畴,孤独,属于人类生存的基本条件。她的作品不乏感官愉悦的部分,但它们消解不掉那种压倒性的孤独感。她的大女人形象常常站立在黑暗、具有威胁性的背景前——在悬崖尖上或狭窄的桥梁上,桥梁通向无尽的虚空,她们既显得壮丽,又似乎随时坠落。这些表现存在即孤独的作品中,最具安慰感的莫过于《大女人与小女人》系列。在这组作品中,显然呈现的是同一人物的两种版本。它们之间的关系尚未明晰,无论是“大女人”还是“小女人”,都既不具母性,也不具童真,但它们互相诉求,互相慰藉。

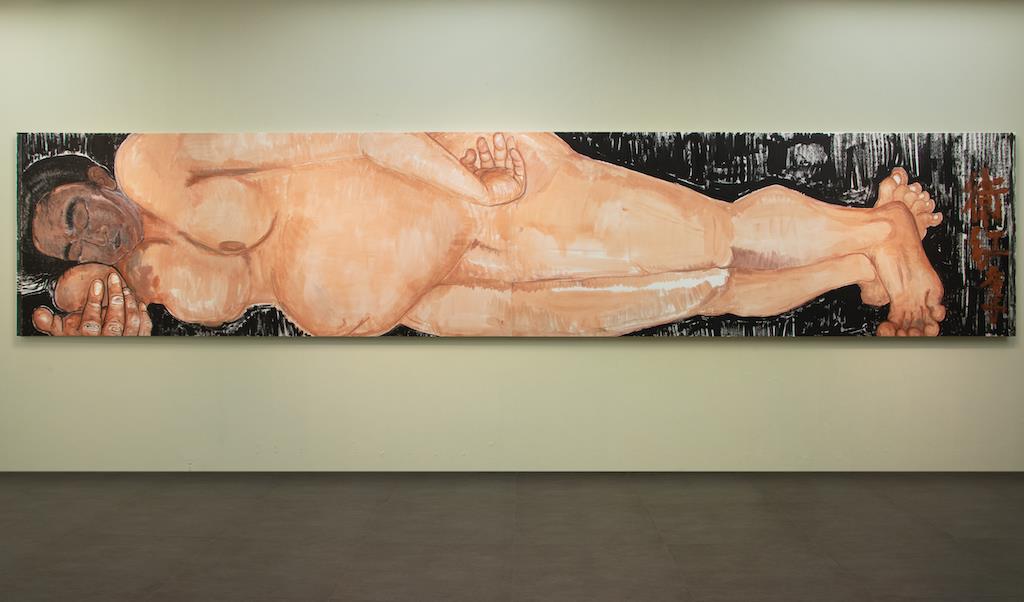

在她之后创作的巨大而孤独的女性形象中,最令人印象深刻的是一幅7米余长的裸体女性卧像。她的姿态让人震撼,很象一尊卧佛。但即使是一个虔诚的佛教徒也不会觉得这幅作品亵渎神明。她的头靠在胳膊上,泪水从这位女性的眼中倾出,但最呈现她痛苦的深刻之处,是在她纠结的双足和奋力伸展的脚趾中。这一形象将深深的宁静与撕心裂肺的痛苦融为一体。有一张照片是靳卫红站在这幅巨大的作品前,看起来很像她的《大女人与小女人》系列变体。艺术家在画作前的姿态,正是这对“双重形象”中的“较小”的一方,给予的慰藉注解。

V

从90年代末开始,靳卫红被视为中国当代艺术界的女性主义艺术家。这一说法虽然正确,但也具有误导性。她亲身经历过美丽如何被贬低为男性的欲望对象;她也经历过来自男性对“女性行为”的限制和试图禁锢的要求。她必须时刻保持警惕,她要求被视为一个严肃的艺术家而非消费的对象。这一要求在一个男性主导的世界里得到实现相当困难。靳卫红在这方面她无法嘻嘻哈哈。男人因此有时惧她,她会笑。这些个人经历,和她对女性过去和现在困境的深刻理解,以及对女性主义学说的接受,自然使她成为了一位女性主义者。但她更重要的身份,仍然是艺术家。她谨慎地对待女性主义宣言的艺术,她尊重女性运动中的艺术家,但她与将女性主义转变为教条主义、厌男的激进主义者保持距离。

VI

2013年以来,靳卫红的女性形象已经走出了无法触及孤独的状态,她们变得更加宏伟、厚重和表现力十足,与观者对视时甚至能够激起恐惧、抗拒,但同时也能激发敬畏和深切的同情。

她的《大孕妇》系列,涉及一个在中国艺术中没有被表达的主题,甚至在西方艺术中也极为罕见。卫红经常被问及,是否觉得这些怀孕,有大肚子的女人是“美”的吗?该创作灵感源自她一位朋友拍摄的孕期照片。这里同样涉及到男性对女性身体的凝视。这种凝视方式甚至已经内化为女性的心理结构。靳卫红用她另一只眼地将这一形象洗涤出来,发现并赋予其艺术价值。

她的作品《疼痛》(2019年)再次冒犯了官方文化和市场上所流行的“美”和“体面”的禁忌。描绘了被痛苦压倒的人,以及血腥的分娩。彼时,脐带仍连系母身,婴儿被推进世界。不仅仅因为它巨大的尺寸(约3米x4米)令人印象深刻,画中表现的恐惧和痛苦,远远超出肉体的,才是真正令人震惊的。靳卫红自己说:“把肉身的痛苦形而上化,是欧洲艺术里很重要的内容。直面于怆惶、惨淡、狼狈的人生在中国艺术里很少。 生命的疼痛无处不在。疼痛是存在的证明。疼痛是限制,让人理解他(她)自己所处的环境。疼痛犹如神谕,以各种方式降临,它威严广大,不可阻挡。疼痛经历自己的历史,被转化为一种价值存在。”我同意这个解释。 就像孤独一样,痛苦是存在的经验。在当代对我们大多数人来说,宗教再也不能提供安慰了,而这一关于疼痛的描述成为一个近乎宗教性的意象。

可想而知,审查部门禁止公开展示这幅作品。

VII

看起来,靳卫红似乎已经彻底抛弃了文人画的基本原则和规则。就主题、构图和色彩而言,尤其是她的巨型女性形象,确实已经不再是传统文人画的范畴。但这个印象是错误的。卫红的意识仍然深深植根于文人画和写意画的文化传统中,那是她“艺术基因”的重要部分。

然而,她也清楚地知道,曾经孕育和支撑文人画的文化与精神体系以及社会体系已经不复存在。这一体系曾为艺术家提供方向和安全感,给予他们创作的空间,也设定公认的标准。如今,这样的体系对当代艺术家来说已经荡然不存。自然、社会、教育、知识与技术能力,进而引发我们的世界观和自我认知都发生根本的变化。曾经具有指导性和安全性体系已不再有效。像所有的当代艺术家一样,水墨画家同样要被迫面对自我。

那么,卫红与文人画传统之间的联系究竟是什么呢?

除了她继续使用传统的材料和技法外,更重要的是,她继承了写意艺术的精髓——“用笔”。有必要做一个简短的解释:

“用笔”,并非单纯的绘画技巧,而是一种自然抒发的精神行为。这种自发性受到艺术家气质的影响,即艺术家内在的精神能量,与艺术家在自我修养过程中所发展的世界观和自我认知相关。作品的艺术质量,取决于艺术家的天赋、表现力和自我修养的程度,而不仅仅是技术能力的体现。写意画法,若理解正确,实际上是最为复杂和困难的文化方式。

写意的基础并不是固定的笔法规则,也不是规定的图像和构图规则,它考验画家的当下状况。相反,正是因为规范,尤其自明代以来的规范,导致了中国画的僵化。卫红了解并领悟正统文人画的用笔精妙,但她更亲近的是那些“古怪”的、不拘一格的艺术家,如徐渭、石涛、金农和八大等。

从这个意义上说,卫红是文人画的继承者,但并非一个泥古的跟从者。她在文人画的精神基础上扎根,这使得她能够无偏见、敏锐地观察现代艺术,并充分利用她自身的艺术潜力。她是一个知识丰富、好奇、且具批判性的当代中国及国际艺术观察者。长年担任《江苏画刊》的编辑和主编,艺术的眼光犀利,在许多当代艺术家成名之前,就已关注到他们的作品,即使这些艺术家所持的艺术立场与她不同。她对玛琳·杜马斯(Marlene Dumas)和马里娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovi?)、安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)和乔治·巴泽利茨(Georg Baselitz)等艺术家由衷钦佩,也不否认从那里获得影响。

靳卫红的艺术灵感不仅来自她自己的艺术传统和当代艺术,她还从其他文化的传统中汲取灵感,特别是欧洲的艺术传统。近年来,她也将注意力投向日本的艺术。这些影响无声地融入她的作品,而这融合的唯一条件是与她内心经验的应合。

VIII

在卫红近年的作品中,出现了两种形象,这在一位专注于女性身体的画家那里,显得很意外——观音和圣母玛利亚,菩萨与圣子之母。

在当今中国流行的关于“西方”和“东方”(特指中国)艺术的讨论中,常常有这样一种公式:西方艺术的传统是“现实主义”,即尽可能忠实地再现自然;而中国传统艺术则更多关注“内在”或“精神”体验。卫红在欧洲长时间的居住游历,尤其是她大量时间在博物馆、教堂和各种展览的观摩,让她明白,这种二分法充满了误解和无知。她认为这一看法忽视了欧洲艺术传统的丰富性和时代差异,尤其忽视了这些传统的精神基础。她既能接近并敏感地观察她自己艺术传统中的精神内涵,也能敏锐地识别出欧洲艺术传统中的类似精神内涵。不论是中世纪的圣像,还是拉斐尔的《雅典学派》,亦或是荷兰的静物画,甚至是梵高的风景画,卫红都能在其中看到相通之处。她与自己文化传统的精神根基之间的紧密联系,使得她能够察觉到宋代的观音与晚期哥特式艺术的圣母玛利亚之间的亲缘关系。她意识到,这两位女性形象在情感、精神及艺术意义上的内涵,恰好与她作为21世纪女性、中国人以及艺术家的个人体验相契合。

在这次展览中,卫红创作的两幅大型作品中,观音和圣母玛利亚一同出现,显然受到了佛教艺术和晚期哥特艺术的历史辐射。然而,卫红并非简单地仿制这些风格,她开发出具有当代性的并属于她自己的艺术语言。这是对传统的目光,并把传统“转化”。她们相互面对,形成一个开放并且互文的语境。

靳卫红既不是佛教徒,也不是基督徒,但她对神学问题一直抱有兴趣。观音和圣母玛利亚是宗教精神的象征,这里它们更多的是做为女性形象被表现出来。耶稣母亲的剧烈痛苦象征着所有被害的儿子,而菩萨的沉默痛苦则象征着所有受难的母亲。

VIIII

靳卫红除了画女性外,也创作风景、花卉,较少示人。作为一个热爱烹饪的“厨师”,她还画了许多蔬菜。在此次展览中,我们可以看到这些作品的一部分。虽然这些作品本身也非常值得讨论,但这需要另写一篇文章来详细阐述。

2025.5.12.

注:本文原标题《Frauenbilder》,意为如何画女性,如何理解女性。文中一处提及Kitsch,中文没有对应的词汇,媚俗只解释了其中一个部分。原文是意第绪语,指集市上光闪闪的假珠宝,比真货还要鲜亮。后引申为文化批评词语,表明媚俗、虚假和空洞。

生之忧伤与斯文之痛

杨键

我去年第一次看靳卫红的画就被她画中淡而神秘的生之忧伤感动,那是一张很小的画,除了控制的较为深邃的生之忧伤,还有另一种抑制的更为深沉的斯文之痛,即文明已逝之痛,这个疼痛其实也是历代文人与艺术家之痛,我初初判定,生之忧伤与斯文之痛,两者加起来,应该就是靳卫红的画,她笔下女性的眼神都有被抑制下来的巨变,那是个同古典完全不同的巨痛时刻。

及至去年,在南艺的水墨展上,靳卫红的一张很大的画,可以用震动来描述我的感受,那是一张观音与圣母玛利亚并置在一起的画,我第一次看到圣母玛利亚可以和我们的观音菩萨并置在一起,而且合情合理,几乎可以用天衣无缝来描述,但如果我们把时间往前推,推到元代或是明代,出现这样的并置不仅不可能而且非常不合理,观音与圣母并置在一起只有在这个时间出现才显得合情合理,也就是说,观音与圣母的并置已经到了时候,最重要的是,这种并置的发生与出现是由靳卫红来完成的,其中的原因神秘难测。

此次展览依然有一张观音与圣母并置的画,但比南艺的那张更强烈也更抑制,两位伟大慈悲的母亲都流下了泪水,一平静,一惊骇,但观音的平静之泪,与玛利亚的惊骇之泪,是否是同一滴眼泪呢?也许观音与玛利亚并无眼泪,这是我们的眼泪,也许画中所呈现的本质之困与本质之痛,并非观音与玛利亚的,而是我们的。

圣母像与观音像无疑是我们时代的杰作,由于这件标志性作品的出现,靳卫红的绘画人生从此发生根本性转折,看着圣母像,看着观音像,看久了才发现,圣母与观音,如此美,如此慈悲,原来她们才是我们这些流浪生死的人真正的母亲。

除了这一张杰作之外,靳卫红还有另外两张杰作,一张就是本次展览上最大的这张,宽7米多,在这张画里我们似乎看不到这个横卧者的脸,但可以看到她的眼泪,这是一滴私人的眼泪今天公开了,这是一滴负重的眼泪,这一滴眼泪是混杂的切己的,不得不流,这是在漫长的渎神之后从我们的眼里流出的悔恨的眼泪,这是上一代已经流过的我们这一代还得继续流下去的眼泪,这一滴泪始终在流,但是已经固定下来,供在眼眶那么小的天地之间,固定然而始终在流,不得不流。

这个巨大无边完全赤裸的女性横卧在我们面前,还从未见过这样的巨大,还从未见过这样横卧的巨大,她来自哪里,无法说清,无法理解,更无法抗拒,这样赤裸的巨大横卧,只在佛陀的涅槃像中见过,但她完全是赤裸的肉身,不是石头的,不是泥塑的,冒犯和神圣同时到来,最后神圣压过冒犯,只剩下神圣,可这神圣混杂着巨痛,活生生地横陈在我们面前,要将我们席卷,要将我们淹没,彻底淹没,只剩下巨痛和神圣。

另一张杰作很遗憾,不在这个展览上 ,这是一张高3米71的 巨幅作品 ,画中的妇女活灵活现就像我们刚踏入寺庙,在四天王殿里见到的大力士,她就在你的眼前生下了孩子,你逃无可逃,避无可避,你从这里来,你得直接面对,那种巨大的生之疼痛已经进入,被供奉在殿堂里,生的惊骇,生的嘶叫,如此神圣地凝固了,被一个大力士一样的妇人指认供奉在你面前,是逃?是面对?由你自己选择。我生平第一次遭逢这样的一种母性供奉,这样席卷而来,这样面对面,这样逼近你的核心,这在我们的艺术史里曾经有过吗?

这三张都是我们时代的鸿篇巨制,有人之苦,有女人之苦,有年代之苦,有已经喑哑的神圣,但变成一滴泪,一滴泪又变成数行泪,数行泪倾泻而下,它是抑制的,也是全裸的。

看完这三张杰作,我私心以为靳卫红比杜马斯略高一筹,杜马斯太会画画了,她是才华加新闻性,两者都是流逝的,靳卫红是生之忧伤与斯文之痛,谁更久远,谁更契合更为根本的观看?

2025年5月6日

。

艺术家

靳卫红

1989 年毕业于中国南京艺术学院美术系中国画专业。2006 年毕业于南京艺术学院并获美术学博士学位。

1991年起供职于《江苏画刊》(现《画刊》)杂志社,历任编辑、编辑室主任、主编、副社长。后就职于江苏省国画院。

个展:

1996年,靳卫红水墨画展,中国上,海香格纳画廊(ShanghART Gallery)

1998年,靳卫红作品展,中国上海,香格纳画廊(ShanghART Gallery)

1999年,靳卫红作品展,荷兰,鹿特丹当代美术馆(Kunsthal Rotterdam)

1999年,靳卫红作品展,美国华盛顿,L'Enfant 画廊

2000年,靳卫红作品展,德国勒沃库森,Lommel画廊

2006年,秘火——靳卫红水墨展,中国上海朱屺瞻美术馆

2008年,靳卫红作品展,德国99画廊(Aschaffenburg Germany)

2010年,自我的镜像——靳卫红水墨作品展,上海M50

2022年,靳卫红·幡动,半日美术馆,广东汕头

2024年,小风景——靳卫红个人展览,济南凪空间

双人联展:

2012年,左正尧、靳卫红纸本水墨作品展,三彩画廊,广州

2013年,“异”靳卫红、左正尧双人展,尚东当代艺术中心,南京

2014年,第一届《诗书画》年度展——男·女(李津、靳卫红),山东美术馆,济南

2015年,冷暖自知——武艺、靳卫红水墨艺术展,今晚人文艺术院,天津

2015年,第一届《诗书画》年度展——男·女(李津、靳卫红),今日美术馆,北京

2015,第一届《诗书画》年度展——男·女(李津、靳卫红),湖北美术馆,武汉

2019年,“遭逢美杜萨”靳卫红&向京展览,巽艺术空间,上海

学术主持

寒碧

巽汇XUNWAY总策划、《现象》丛刊主编、《诗书画》杂志创刊主编、同济大学教授。著作有《范伯子詩文选笺》、《吴汝纶詩文集注》、《晚清四十家诗鈔标校》及《险梦诗痕》等。

寒碧是当代极具影响力的学者、诗人和艺术批评家。近年他策划了“尚扬 ·白内障-保鲜”、 “王广义·通俗人类学研究”、“修真图·武艺作品展”、“西湖:武艺艺术”、“遭逢美杜萨:向京靳卫红艺术展”、“道象:王冬龄书法艺术展”、“男女:李津靳卫红水墨展”、“行动的意义:刘彦湖作品展”、“雕塑实践与书学拓展”等当代艺术学术性展览;同时主持了一系列重要的专题学术研究,诸如“艺术史和历史学”(2014)、“笔墨写生及道脉回溯”(2015)、“笔墨意识与文运关切”(2017)、“山水画"与"笔墨学”(2019)等。

学术主持

阿克曼

德国著名汉学家和翻译家,曾任歌德学院(中国)总院长、“德中同行”项目总监以及德国墨卡托基金会中国代表和孔子学院总部高级顾问。现任德国墨卡托基金会中国代表人。四十多年来与中国的情感和渊源都颇深:1975年作为最先来到中国的国外留学生之一,1988年创建歌德学院,担任院长到1994年。12年后再次返回中国,担任歌德学院(中国区)总院长至2011年,负责大中国区的工作。2007-2010年任“德中同行”大项目的总监。2012年出任墨卡托基金会中国代表和孔子学院总部高级顾问。自20世纪80年代初起,阿克曼便与中国文化界展开密切交往,尤其关注中国当代文学及当代艺术,特别是水墨艺术的发展。他在德国和中国策划了多次当代水墨艺术展览,并翻译了莫言、张洁、王朔、刘震云等作家的作品,向德国成功译介了第一批中国当代文学。

展览总监

严善錞

1957年生于浙江杭州,中国美术学院版画系学士、史论系博士,曾任深圳画院研究员及副院长。画风温润清峻,寄意遥深。作品为美国大都会美术馆、芝加哥艺术博物馆、中国美术学院美术馆等机构收藏、展出。

学术嘉宾

杨键

1967年生,现居安徽马鞍山。上世纪八十年代开始诗歌创作至今。为汉语新诗代表性诗人之一。曾获刘丽安诗歌奖、柔刚诗歌奖、李叔同国际诗歌奖、华语文学传媒大奖年度诗人奖等。著有诗集《暮晚》、《古桥头》、《惭愧》、《哭庙》、《杨键诗选》、《长江水》等;英文诗集 Long River (Tinfish Press, 2018), Green Mountain (The University of Hawaii Press, 2020)。在绘画领域,杨键精研水墨,自成一家,前所未有。作品被深圳关山月美术馆、白马寺释源美术馆、虞山当代美术馆、南京先锋书店、北京太和艺术空间等多个民营美术馆和机构收藏。汉声重构人。

策展人

何勇淼

人可艺术中心创始人。艺术总监,艺术家,收藏家。汉声展览发起人。